カラボ色大学®トップ > イベントレポート > 高輪ゲートウェイ内LiSH「食と人の循環」イベントにて特別講義に行ってきました

2025年9月19日

東京富士大学の学生、長野県富士見高校の学生をはじめJR東日本グループのJR東日本イノベーション戦略本部、jekiイノベーションデザインセンター、日本総研などの企業が参加している《食と人の循環ワーキンググループ実証活動》の一環として開催された「食と人の循環 ~地域・都市の学生が自己効力感を向上させるサーキュラーエコノミー体験授業~」イベントに、LiSH入居企業代表としてカラボ色大学を運営している株式会社カラボへ特別講義のご依頼をいただきました。

今回のプロジェクトは「食の循環・人の循環」を通じてウェルビーイングの指標である「自己効力感」の変化を検証するというもの。地域の特産物を使った新しい商品の開発等を進めているなかで、ユーザーとの最初の接点とも言える【視覚】に焦点を当てた「食と色」というテーマでお話しをさせていただきました。

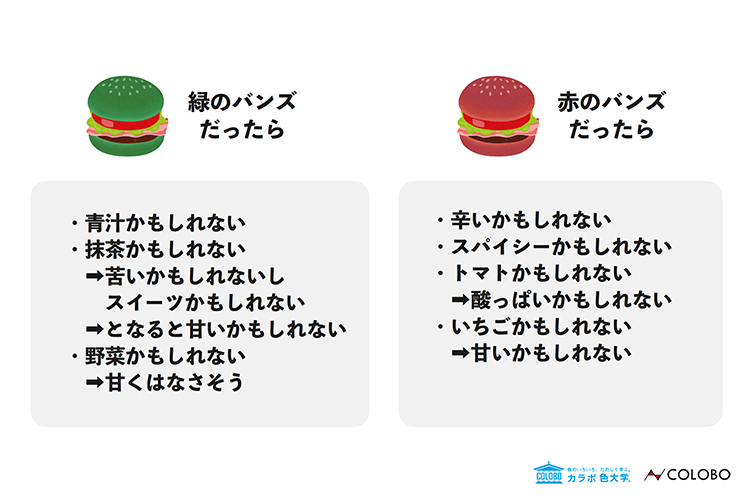

私たち人は、何か食べ物を見た時に視覚情報から「こんな味がしそう」「こんな食感な気がする」と無意識に予想をしています。

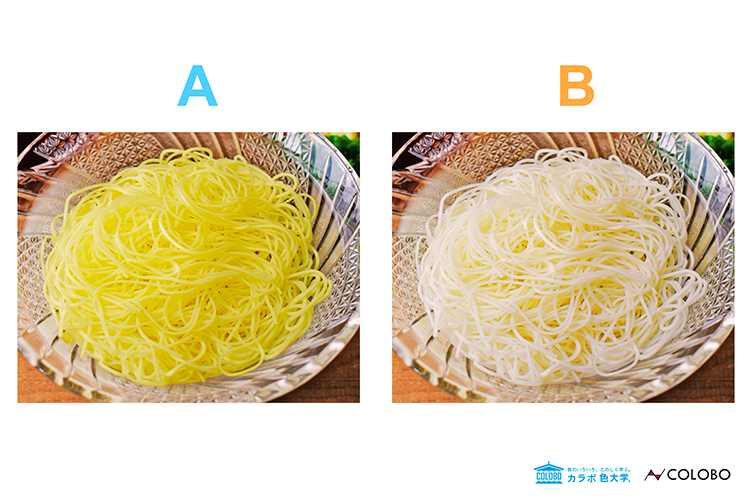

プロジェクタで黄色と白の麺を映し出し、参加者に「なんの麺に見えるか?」と尋ねたところ、Aは「ラーメン/中華麺」Bは「そうめん」という回答に。

カラボ色大学®では「色の裾野を広げる」をテーマに、近隣学校等の生徒さんの受け入れやビジネス向けの講演、イベントへの参加などの取り組みを始めています。講演や当大学とのコラボなど、ご依頼はお問い合わせフォームよりご連絡ください。